ITCAAD

Link al corsoCiclo 3

La stratificazione e le sovrapposizioni

Il mondo dei vettori

Geometrie e layer

Scripting

L12: Il mondo dei vettori

L13: Il Mondo dei layer

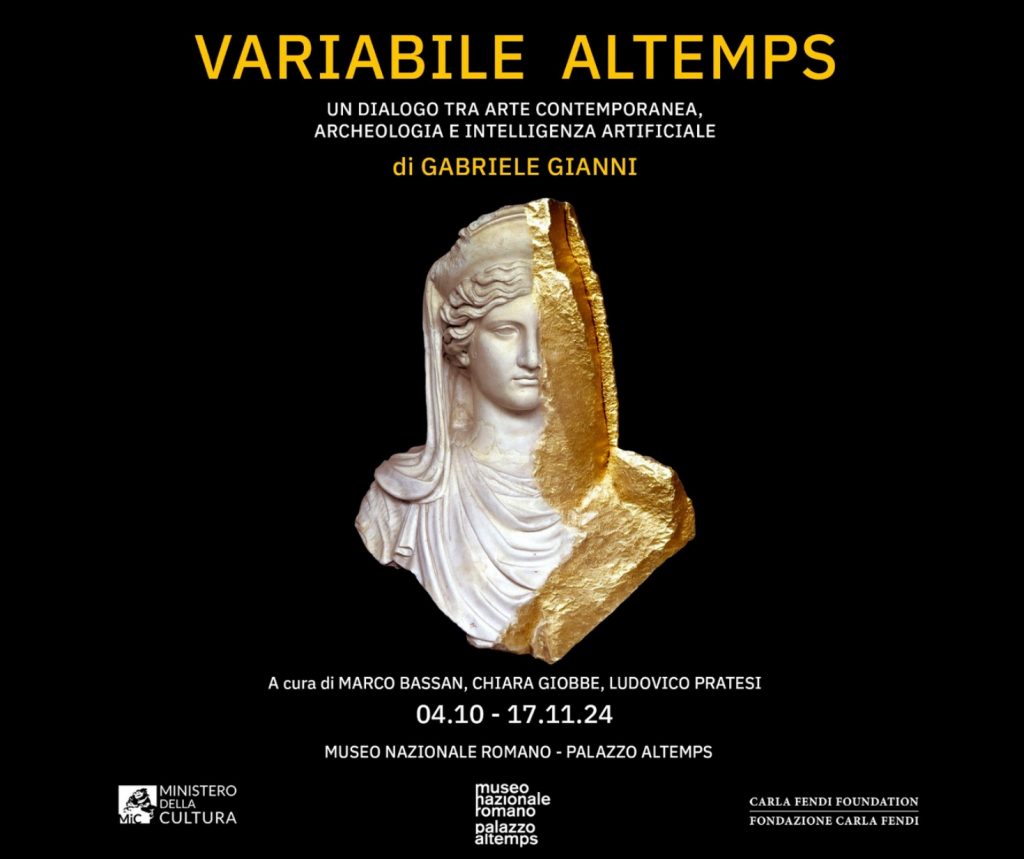

Variable Altemps. Un dialogo tra arte contemporanea, archeologia e intelligenza artificiale, di Gabriele Gianni

L14: Peter Vector. Le ricerche di Peter Eisenman nella superficie

Perché "Peter Vector"?

Peter Eisenman

è un architetto che ha rivoluzionato il panorama architettonico con una logica formale e vettoriale, trasformando il disegno in un linguaggio indipendente e innovativo.

Analizziamo i suoi progetti e il contesto teorico che lo ha reso una figura iconica nel mondo dell'architettura.

Il Concetto di "Campo"

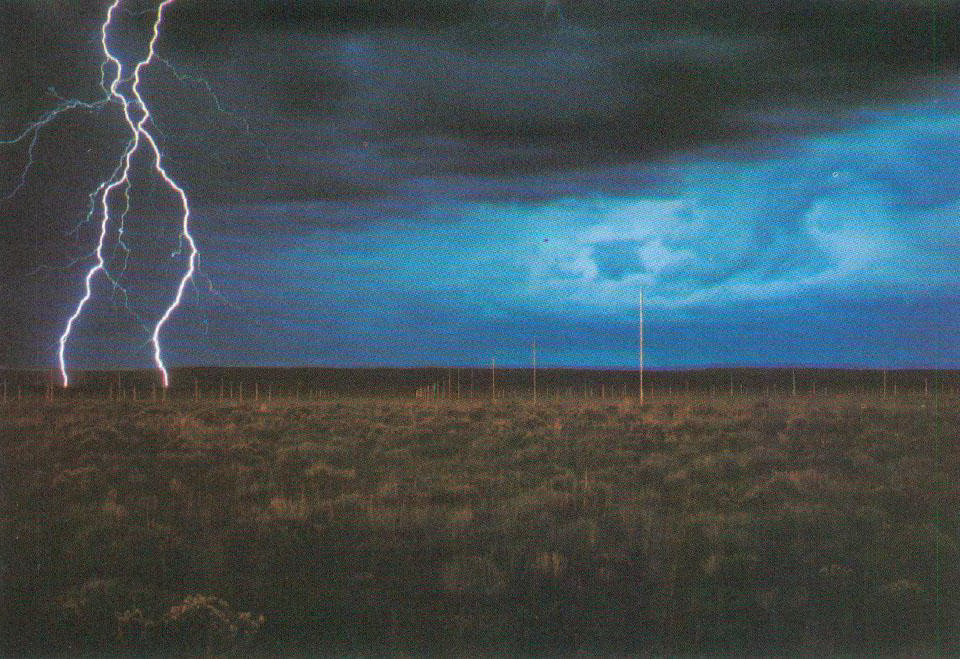

Il termine "campo" emerge come chiave di lettura del lavoro di Eisenman. Questo concetto, ampiamente discusso in ambiti scientifici come i campi elettromagnetici (esemplificati dalle opere di Walter De Maria, come i parafulmini nel deserto), si riflette anche nell'architettura. Eisenman non crea linee o semplici dualità, ma campi di forze che dialogano tra loro.

Walter De Maria, The Lightning Field

L’influenza Italiana e il Dialogo con il Passato

Dopo la laurea, Eisenman si immerge nello studio dell'architettura italiana storica, in particolare su figure come:

- Giuseppe Pagano: celebre per il libro pubblicato da Manfredo Tafuri.

- Giuseppe Terragni: autore di opere iconiche, la cui vicenda personale (la guerra in Russia e il suo ritorno tormentato) lo rende una figura drammatica e complessa.

Queste due figure sono opposte e lineari, ma è proprio Eisenman a trasformarle in un “campo”.

Analizzando con

Colin Rowe, Eisenman si concentra su due opere di Terragni:

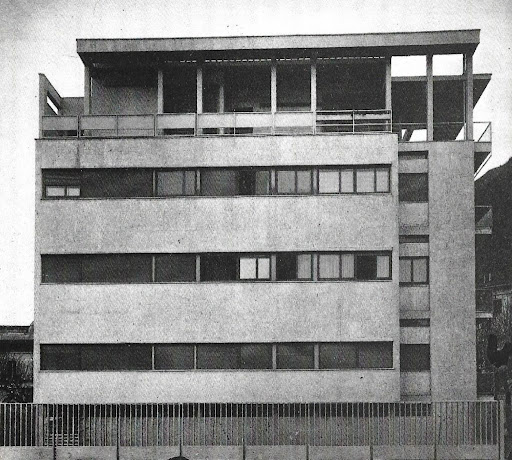

- Casa del Fascio a Como (1932-1936): un semicubo bianco, dinamicamente scavato. Eisenman ne evidenzia il tema di erosione.

- Palazzina Giuliani Frigerio (1939-1943): frammenti spinti verso l’esterno, rappresentando un’esplosione.

Casa del Fascio e Palazzina Giuliani Frigerio

Queste due polarità trovano sintesi nel progetto House II di Eisenman, una critica e un approfondimento linguistico delle opere di Terragni. Qui Eisenman introduce un terzo elemento: l’implosione.

L'Architettura come Linguaggio

Eisenman rivoluziona il modo di rappresentare l'architettura:

- attraverso assonometrie vettoriali, rende il disegno un mezzo autonomo di valore.

- l'architettura diventa un testo, basato sullo strutturalismo e su una logica formale, che dialoga con sé stessa.

House II

Il Movimento del NY Five

Nel 1967, Eisenman fonda il gruppo

The New York Five, insieme a

Michael Graves,

Charles Gwathmey,

John Hejduk e

Richard Meier.

La loro mostra diventa un simbolo del modernismo, con un approccio formale che dialoga anche con la filosofia, come evidenziato nel libro

Notes on Conceptual Architecture.

Five Architects, MoMA, New York 1969 e Notes on Conceptual Architecture

Evoluzione del Lavoro: Le "Houses"

Eisenman sviluppa una serie di case numerate, tra cui:

- House II: espressione critica di Terragni.

- House VI: segna un cambiamento verso un focus sui volumi.

- House X: introduce il concetto di sito, con la casa divisa in quattro quadranti funzionali: studio, zona living, ospiti e matrimoniale.

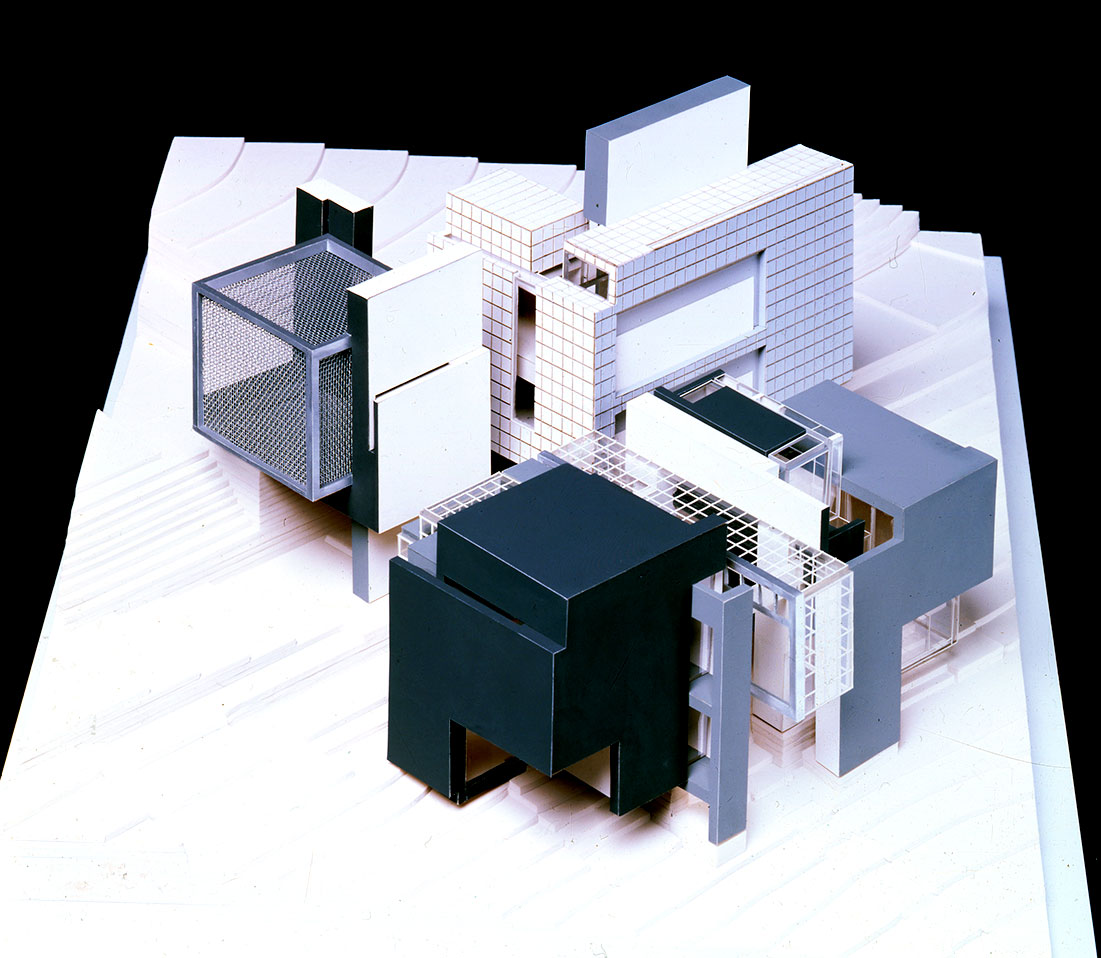

House X

Crisi del Modernismo e Psicoanalisi

Negli anni '70, Eisenman affronta una crisi personale e professionale con l’ascesa del postmodernismo.

- House III: la struttura diventa sovrabbondante, doppia, tripla, ma non per rivelarci una tensione e un modo di affrontarla (come nella House II) ma semplicemente quale ripresentazione della scelta che ha generato la forma

- House IV:l'implosione qui è risolta nel modo tutto sommato più naturale: uno spazio quadrato centrale con gli ambienti principali distribuiti su livelli sfalsati e uno spazio a corona esterna che contiene un secondo diaframma. Naturalmente questo diaframma si svuota o si chiude, varia leggermente, a volte manca completamente per far percepire tutta la profondità dello spazio. Un’opera estremamente ben congegnata, che rivela con didattica evidenza come risolvere il problema, ma che anche, per questa stessa sicurezza, rischia di innestare una routine, uno stile, che il giustamente irrequieto Eisenman rifiuta.

- House VI: appaiono “scatole volume” sovrapposte o scalettate svuotate in alto o in basso, ma appunto non più piani ma volumi. È un’azione che l’architetto non porta alle estreme conseguenze e che coesiste con bizzarre travi in aggetto a mo’ di cornicioni o basamenti e dall’altrettanta incongrua presenza di setti liberi/

- House IX: con la sua forma a "L", rappresenta un’esperienza formalistica legata alla crisi del tempo.

- House X rimane non costruita, e Eisenman la deforma in modelli assonometrici, trasformandola in un’opera psicoanalitica.

Questa poetica per volumi esplosi si basa su un percorso anulare che, legando tra loro le varie situazioni del lotto, attraversa in discesa la casa suddividendola in due parti. Il percorso incontrando la casa si trasforma in una scala, i cui pianerottoli generano altri due blocchi distinti per lato. Una mossa questa volta «centrata»: innanzitutto funzionalmente, perché i quattro quadranti, creano spazi altamente fruibili, collegati tra loro dalla spina in discesa ma ognuno autonomo (zona giorno, studio, sala di servizio, camere per gli ospiti per i circa 730 mq complessivi). Ogni blocco inoltre è dotato di un autonomo sistema di scale che permette di accedere al livello superiore con stanze o terrazze sull’intera superficie coperta o solo su delle porzioni. I quattro quadranti staccati e a un tempo collegati si possono articolare in differenti altezze e far dialogare tra loro i materiali. Eisenman vi userà sia le reti (poi tipiche di Gehry) che i rivestimenti in panelli di alluminio (che saranno di Meier) ma anche gabbie modulari vetrate che dal percorso fuoriescono lateralmente.

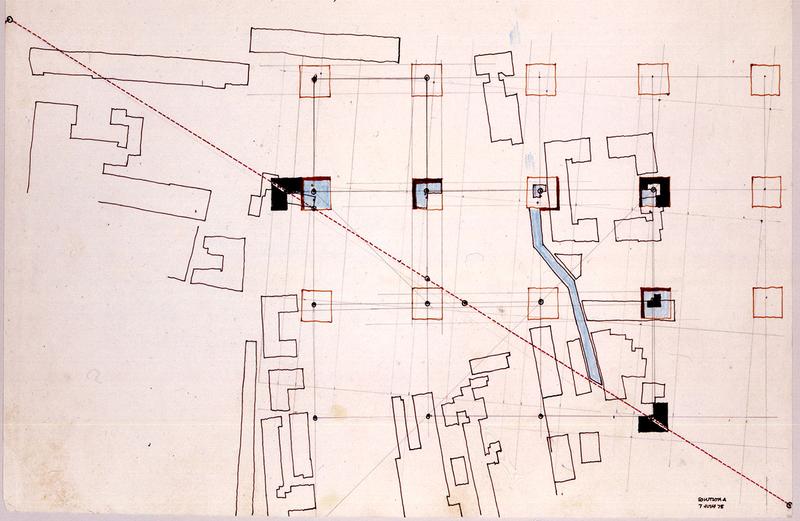

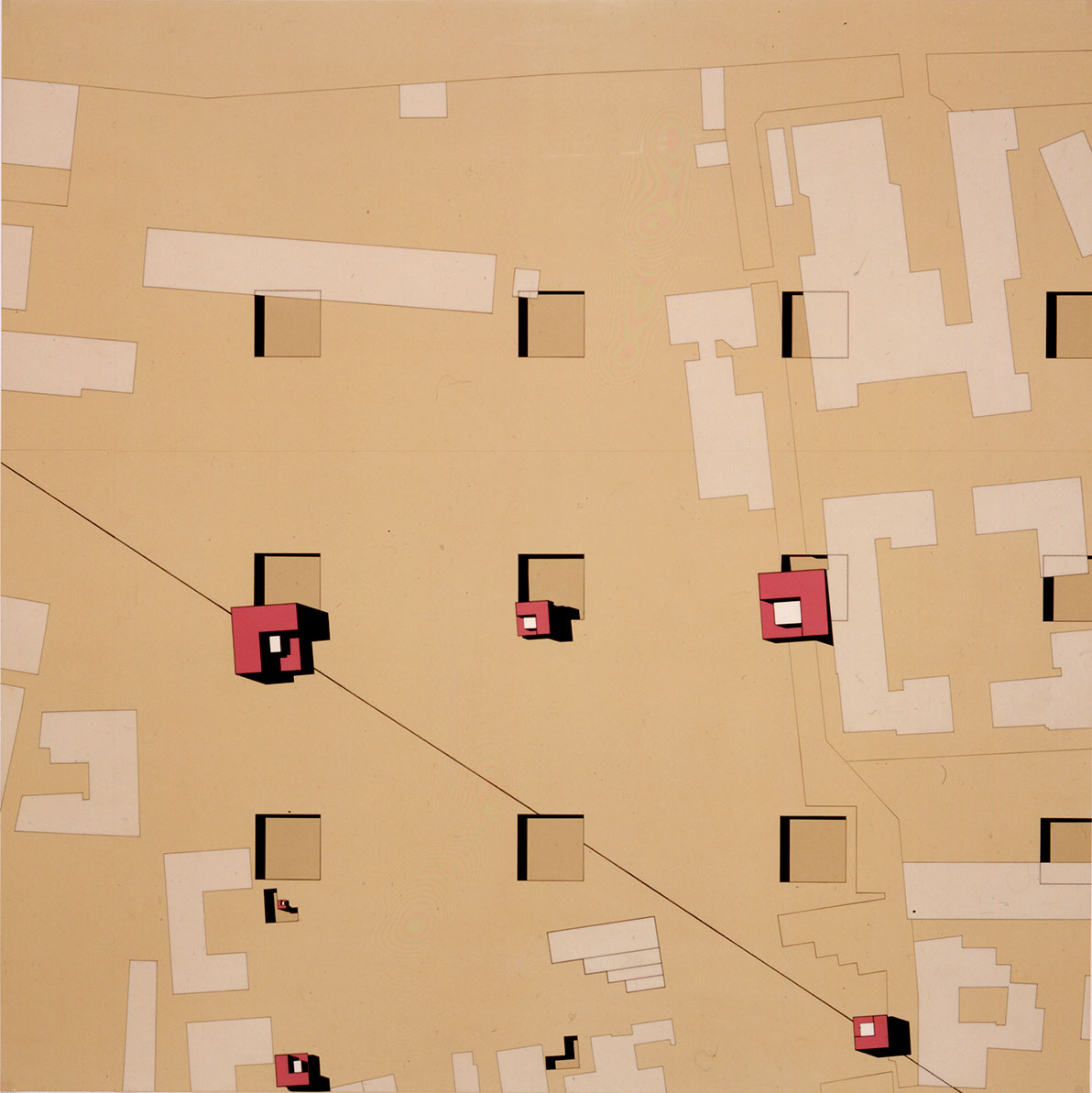

Il Progetto a Cannaregio, Venezia

Un esempio del suo approccio innovativo è il progetto per Cannaregio: utilizza il nuovo elemento del palinsesto, sovrapponendo frammenti storici alle strutture moderne, facendo emergere nuovi elementi.

Concept e plastico di Cannaregio Town Square

Lo Studio Eisenman Architects

Nel 1983, Eisenman fonda lo studio

Eisenman Architects,

organizzato come un laboratorio con un approccio collaborativo. Ogni progetto diventa un esperimento di layers e campi relazionali.

Eisenman Architects adotta un approccio unico ai progetti di design, considerando gli strati di archeologia fisica e culturale presenti in ogni sito, oltre ai contesti e ai programmi evidenti di un edificio. Lo studio non si concentra su un particolare tipo di edificio, ma su un tipo specifico di problematica: progetti con difficoltà di collocazione, vincoli programmatici e/o di budget e rilevanza strategica per l'ambiente circostante. Tra le loro opere premiate a livello internazionale figurano abitazioni, pianificazione urbana e strutture innovative per l’istruzione, la cultura e il commercio.

Tra i progetti attuali dello studio si trovano un complesso culturale di un milione di piedi quadrati composto da sei edifici a Santiago di Compostela, in Spagna (inclusi una biblioteca, un archivio, un centro per le arti performative, due musei e un edificio per servizi centrali), una stazione ferroviaria per pendolari a Pompei, alloggi residenziali a Milano e un piano urbanistico per Pozzuoli. Lo stadio University of Phoenix per gli Arizona Cardinals, inaugurato nell'agosto 2006, è stato sede del Super Bowl XLII nel febbraio 2008.

I clienti dello studio spaziano dal singolo proprietario di abitazione alla Repubblica Federale di Germania, dallo Stato dell’Ohio alla Comunità Autonoma della Galizia in Spagna, ciascuno con esigenze, vincoli finanziari e aspettative uniche. Molti progetti dello studio hanno ricevuto premi di design, come il Wexner Center for the Arts alla Ohio State University, la sede centrale della Koizumi Sangyo Corporation a Tokyo e il Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa a Berlino. Altre opere, come l’Aronoff Center for Design and Art, lo stadio University of Phoenix e la Città della Cultura della Galizia, sono state oggetto di documentari televisivi. Il lavoro degli Eisenman Architects è anche al centro di numerosi libri, tra cui Tracing Eisenman (Rizzoli, 2006) e Peter Eisenman. Tutte le opere (Electa, 2007).

Lo studio partecipa spesso a concorsi di design su invito, considerandoli occasioni per sperimentare nuove idee. Nel 1999 ha guidato un team di architetti, ingegneri e consulenti di trasporti per sviluppare il progetto vincente nel concorso del Canadian Centre for Architecture sul Design delle città, focalizzato sul lato ovest di Manhattan. Nel 2002 ha collaborato con altri tre studi di New York per una proposta di riqualificazione del sito del World Trade Center. Più recentemente, ha presentato un progetto per l'edificio del Consiglio Federale Nazionale ad Abu Dhabi.

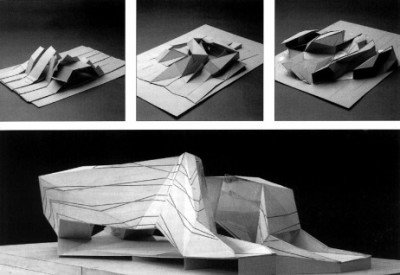

Il Decostruttivismo e le Opere Iconiche

Negli anni successivi, Eisenman abbraccia il decostruttivismo, esplorando:

- Guardiola House: con linee dondolanti e virtuali.

- Ampliamento della facoltà di architettura di Cincinnati: sperimenta con nuove tessiture di campo.

- Greater Convention Center di Columbus: con masse deformate planari.

Progetti Recenti e Approccio Territoriale

Le opere di Eisenman evolvono verso una lettura del territorio come architettura, con progetti come:

- Chiesa a Roma: un esempio di architettura come forma di suolo.

- Casa di Santiago di Compostela: caratterizzata da onde di terra.

Concorso per la chiesa del 2000 a Roma, Tor Tre Teste

Conclusioni

Peter Eisenman continua a influenzare l’architettura contemporanea con il suo approccio concettuale e decostruttivista, rendendo il disegno e la logica formale strumenti fondamentali per il progetto. La sua capacità di creare campi relazionali tra forme, storie e concetti ne fa un punto di riferimento imprescindibile per l’architettura moderna e futura.

10.11.2024

Variable Altemps.

Un dialogo tra arte contemporanea, archeologia e intelligenza artificiale

di Gabriele Gianni

link alla mostra

locandina della mostra

La mostra Variable Altemps, prodotta dalla Carla Fendi Foundation e ospitata nel suggestivo scenario di Palazzo Altemps presso il Museo Nazionale Romano, rappresenta un dialogo straordinario tra archeologia, arte contemporanea e tecnologia avanzata. Ideata da Gabriele Gianni, in continuità con il precedente progetto Artificial Creation, questa esposizione trasforma il patrimonio antico attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale (AI), che diventa uno strumento di creazione artistica e di ricerca scientifica.

Gianni e i curatori Marco Bassan, Chiara Giobbe e Ludovico Pratesi hanno concepito Variable Altemps come un’opera multistrato: l’AI, lungi dall’essere solo un mezzo tecnologico, qui si evolve in un linguaggio estetico che può ricostruire il passato e dare nuove prospettive alla scienza archeologica.

Per questo progetto, Gianni ha partecipato attivamente al design di due modelli di intelligenza artificiale:

- il primo è in grado di ricostruire dettagli mancanti nei ritratti marmorei antichi,

- il secondo simula la decadenza e la frammentazione delle statue, accelerando un processo naturale di deterioramento.

Questo dualismo permette di apprezzare sia la genesi che la dissoluzione delle forme scultoree, come in un ciclo infinito di creazione e distruzione.

Le quattro video installazioni della mostra illustrano questa complessa dinamica. In Oscillazioni I, una proiezione di 50 minuti esplora il passare del tempo sulle sculture: i ritratti delle collezioni di Palazzo Altemps e del Museo Nazionale Romano si alternano tra fasi di restauro e decadimento, mostrando come l’AI possa generare incessantemente e, al tempo stesso, rispecchiare il lento passaggio del tempo che inevitabilmente segna l’arte umana.

Oscillazioni I

La seconda installazione, Analisi e Ricostruzione, rappresenta un connubio tra arte e scienza. Qui, i modelli AI progettati da Gianni analizzano i rapporti geometrici e simmetrici dei volti scultorei, contribuendo a una ricostruzione digitale precisa. Sulle immagini proiettate vengono sovrapposti dati numerici – distanze, proporzioni e rapporti aurei – che illustrano il processo di ri-costruzione virtuale delle statue e il potenziale uso scientifico di queste tecnologie per restauratori e ricercatori.

Analisi e Ricostruzione

Oscillazioni II, la terza installazione, aggiunge una dimensione simbolica, esplorando il concetto di sacralità e della persistenza di materiali preziosi come l’oro, inserito da Gianni tra le fratture delle statue rappresentanti divinità. Questo elemento si insinua come un ponte tra la distruzione e la rinascita, un simbolo di eternità che resiste al processo di decomposizione, e che invita a riflettere su un equilibrio armonioso tra creazione e dissoluzione.

L’opera conclusiva, Artificial Creation, rielabora l’installazione presentata al Festival dei Due Mondi e la adatta agli spazi di Palazzo Altemps. In questo lavoro finale, l’AI "modella" letteralmente l’opera adattandola allo spazio, sottolineando il potenziale della tecnologia di plasmare l’arte in modi inaspettati e capaci di generare nuove forme e significati.

link al video

In un momento storico in cui la tecnologia spesso guida la scienza e l’arte, Variable Altemps suggerisce l’inverso: un approccio in cui è l’arte a proporre percorsi inesplorati per la ricerca. La riflessione di Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Carla Fendi Foundation, sintetizza bene questa inversione: “In questo dialogo tra storia, arte e tecnologia è spesso la scienza a suggerire percorsi per inediti modelli artistici. Nel caso di Variable Altemps, è invece l’arte contemporanea a creare lo spunto per un nuovo approccio di ricerca.”

Infine, l’intelligenza artificiale dimostra di poter essere uno strumento prezioso per l’archeologia, aiutando non solo a ricostruire fisicamente ciò che è andato perduto, ma anche a ispirare metodi innovativi per lo studio delle opere antiche. La trascrizione dell’ultima installazione, ripresa sulla home page del tuo sito, cattura perfettamente questa sinergia: l’AI si fa mediatrice tra passato e futuro, mostrando come l’incontro tra arte e tecnologia possa non solo conservare il passato, ma anche reinventarlo, suggerendo nuovi modi di guardare, pensare e interpretare la storia.

Nell'architettura moderna, l'uso dei "layer" (o strati) va ben oltre la semplice suddivisione di elementi su uno schermo: diventa uno strumento concettuale che permette di scomporre, rappresentare e generare nuove forme del mondo costruito. Vediamo come il concetto di layer possa essere applicato su tre livelli principali: interpretativo e critico, rappresentativo, e generativo.

1. Il Layer come Strumento Interpretativo e Critico

Il primo livello è quello interpretativo e critico. Qui il layer funziona come una lente attraverso cui osserviamo e analizziamo il mondo costruito. Ad esempio, consideriamo la complessità di un antico edificio, come una chiesa medievale: quanti "strati" diversi possiamo individuare in questa struttura? Pensiamo agli strati materiali (pietre, affreschi, mosaici), agli strati temporali (epoche storiche diverse, modifiche e restauri), e persino agli strati funzionali (differenti utilizzi e significati assegnati nel corso dei secoli).

Attraverso i layer, possiamo "vedere" questi elementi distinti e comprenderne le interazioni. Ogni layer diventa quindi un filtro che ci consente di separare e analizzare aspetti specifici. La

Chiesa di San Clemente a Roma

è un esempio emblematico di questa stratificazione visibile: una struttura complessa in cui ogni epoca storica ha lasciato un segno tangibile, visibile anche a occhio nudo. Interpretare la chiesa attraverso i layer significa comprendere non solo la sua storia architettonica ma anche la sua evoluzione culturale e simbolica nel tempo.

2. Il Layer come Strumento Rappresentativo

Il secondo livello è quello rappresentativo. Qui il layer non è solo un filtro interpretativo ma diventa un metodo per rappresentare il mondo in modo organizzato e categorizzato. Nel disegno architettonico, ogni layer rappresenta un elemento specifico (ad esempio, la struttura portante, gli impianti elettrici, o i dettagli decorativi). L'uso dei layer nel contesto vettoriale e raster ha reso il processo progettuale molto più agile e gestibile, permettendo di isolare e manipolare ogni componente.

Con l'uso dei layer, un architetto può rendere più chiara e intuitiva la lettura di un progetto. Anche in questo caso, la Chiesa di San Clemente rappresenta un esempio eccellente: gli strati architettonici, storici e funzionali possono essere rappresentati in layer distinti, facilitando così una lettura stratificata e approfondita del sito. Nell’era digitale, i software

CAD e

BIM (Building Information Modeling) permettono di lavorare con layer in modo avanzato, consentendo di visualizzare ogni elemento dell'edificio, dall'ossatura strutturale agli impianti, fino ai dettagli decorativi.

3. Il Layer come Strumento Generativo: La Creazione di Nuovi Spazi

Il terzo livello, generativo, rappresenta un approccio più visionario e creativo. Qui, il layer non è solo un mezzo per rappresentare o interpretare, ma diventa uno strumento per creare un nuovo mondo architettonico, "a immagine e somiglianza del layer stesso". A partire dagli anni '80, diversi architetti hanno iniziato a concepire i loro progetti come insiemi di layer distinti, ognuno dei quali segue una propria logica e si integra con gli altri in modo organico o addirittura contrastante.

Un esempio celebre è il progetto del

Parco de La Villette a Parigi di

Bernard Tschumi.

In questo progetto, Tschumi suddivide l'area in tre sistemi principali: le "folies" (padiglioni disposti lungo i punti di una griglia), gli spazi aperti, e i percorsi. Ciascuno di questi elementi opera come un layer indipendente, dotato di regole proprie, che insieme danno vita a un paesaggio architettonico unico e stratificato.

L'approccio di Tschumi è stato probabilmente influenzato da movimenti artistici e concettuali come il lavoro

The Lighting Field di

Walter De Maria,

in cui fenomeni naturali come i fulmini interagiscono con lo spazio in modo dinamico e trasformativo.

Anche altri architetti hanno sperimentato con i layer in modo innovativo:

Rem Koolhaas,

ad esempio, ha proposto una versione del progetto La Villette in cui i layer si sviluppano in verticale, creando prospettive che si sovrappongono e interagiscono in modi inaspettati.

In modo ancora diverso,

Daniel Libeskind ha presentato un'altra proposta per La Villette, esplorando ulteriormente le possibilità offerte dai layer per creare spazi complessi e carichi di significato.

L'approccio multilayer all'architettura rappresenta un modo rivoluzionario di concepire il mondo costruito. Attraverso i layer, possiamo non solo rappresentare e interpretare, ma anche creare nuovi spazi che riflettono una visione stratificata e complessa della realtà. Che si tratti di interpretare l'eredità storica di una chiesa antica, di rappresentare un edificio in tutti i suoi dettagli o di generare nuovi spazi concettuali, i layer sono diventati uno strumento fondamentale e versatile nell'arsenale dell'architetto moderno.

Introduzione al Sistema Vettoriale

Nel disegno digitale, ci siamo spostati dall’uso del sistema raster, basato sulla rappresentazione punto per punto, a un sistema più avanzato e flessibile: il sistema vettoriale. Mentre il raster comunica esclusivamente in termini di singoli punti su uno schermo, il vettoriale permette una descrizione basata su entità, come linee, polilinee e poligoni, riducendo notevolmente la quantità di dati necessari e migliorando l'efficienza del file.

Per lavorare in un ambiente vettoriale, adottiamo un approccio basato su codici semantici che definiscono ogni elemento. Ogni entità (come punti, linee, polilinee e polilinee chiuse) viene formalizzata e identificata tramite coordinate. Questa descrizione permette di “nominare” ogni elemento, semplificando la manipolazione e consentendo di applicare trasformazioni specifiche che ne preservano o ne alterano le proprietà originali.

Ad esempio:

- Punto: definito tramite coordinate (𝑥,𝑦)

- Linea: rappresentata da due punti (𝑥,𝑦) e (𝑥1,𝑦1)

- Polilinea: un insieme di punti collegati (𝑥,𝑦),(𝑥1,𝑦1),(𝑥2,𝑦2)

- Polilinea chiusa: un insieme di punti con inizio e fine coincidenti, come (𝑥,𝑦),(𝑥1,𝑦1),(𝑥2,𝑦2),(𝑥,𝑦)

Questi codici semantici creano un sistema rapido e flessibile, in cui ogni elemento è manipolabile in maniera più efficiente rispetto al raster.

Il Passaggio dalla Rappresentazione alla Descrizione

L'elemento centrale del vettoriale è il concetto di descrizione: invece di “dipingere” una forma punto per punto, descriviamo l'elemento come una sequenza di dati che possono essere adattati o scalati senza perdere la qualità. In altre parole, ogni entità vettoriale si comporta come una forma indipendente dallo schermo, permettendo di applicare trasformazioni intelligenti senza intaccare la qualità visiva.

Nel sistema vettoriale, possiamo:

- Accoppiare trasformazioni intelligenti come scala, duplicazione e distorsione, che preservano le caratteristiche originali dell’entità.

- Manipolare elementi con precisione numerica, mantenendo la flessibilità per adattarli a vari contesti.

Il Salto di Paradigma: Dalla Descrizione alla Generazione

Nel mondo vettoriale, il salto più significativo è l'introduzione di modelli generativi, in cui le forme non vengono solo descritte ma sono il risultato di equazioni matematiche. Il vettoriale ci libera dalla descrizione basata sui singoli punti, permettendo di rappresentare le curve tramite modelli matematici.

La

curva di Bézier è il simbolo della Rivoluzione Generativa: rappresenta il passaggio alla generazione pura: invece di “disegnare” manualmente una curva, si utilizza un’equazione matematica che permette di controllare la forma tramite “anchor points” (punti di ancoraggio). Questo approccio è nato nei settori aeronautici e nautici, dove le forme curve sono predominanti, e oggi è applicato in molteplici settori, dall’architettura alla robotica, dove i movimenti sono programmati tramite queste funzioni.

Questa matematica generativa permette di ottenere superfici e curve fluide senza l’uso di segmenti poligonali, come invece richiede il sistema vettoriale tradizionale. In pratica, le curve di Bézier rappresentano una forma di generazione che va oltre la descrizione vettoriale, rendendo il processo più efficiente e adattabile.

Riepilogo: Dal Raster al Vettoriale e Oltre

- Raster = Rappresentazione: punto per punto, dipende strettamente dallo schermo e risulta spesso inefficiente in termini di dati.

- Vettoriale = Descrizione: entità indipendenti dallo schermo che possono essere modificate, scalate e descritte tramite codici semantici.

- Bézier = Generazione: la rappresentazione pura e matematica delle curve che permette un livello di indipendenza totale dal contesto di visualizzazione.

Grazie a questa evoluzione, il disegno digitale è diventato non solo più preciso ma anche più adattabile e parametrico, con grandi benefici in settori come il design, l'architettura e l’ingegneria, dove il passaggio dalla semplice rappresentazione alla generazione di forme basate su equazioni matematiche ha reso possibile un nuovo livello di espressione e funzionalità.